愛滋病何去何從—紐約時報傑出報人史摩之的遺作及影響

樞機使者 李維公 1994-01-25 10:15

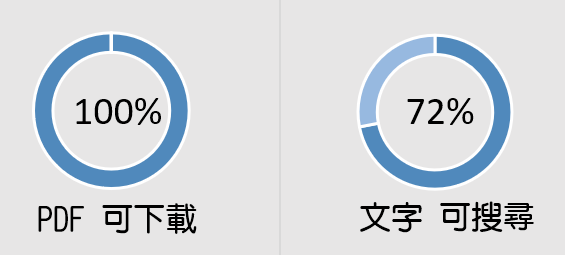

從傑夫史摩之遺作中,可以看到愛滋病患在美國人數之眾,已上百萬,而在全世界已達一千四百萬。其中在美國死亡的人數已超出二十萬,到一九九四年底,總數可超出三十五萬,平均每一天死亡的人數有九十人。這是一個不可忽視的「不治之症」,史摩之以一個身患此病的報人,現身說法,為病害者請命,一字一淚,是一篇出自肺腑與嘔心瀝血的報導文學。

紐約時報對愛滋病問題之重視,可從經常以巨大及顯著篇幅報導中看出,為美國新聞界的先鋒,也可以顯示時報新聞政策的重點,值得國內新聞界借鏡。

紐約時報於一九九三年十一月二十八日出版的星期雜誌,以整個封面推出該報記者傑夫史摩之(JEFF SCHMALZ)的最後遺作「愛滋病何去何從?」(WHAT EVER HAPPENED TO AIDS?)

史摩之於十一月六日被愛滋病奪去了生命,年僅三十有九,他是這樣一位有作為有前途的新聞界菁英,死得太早,令人惋惜,但是他以一年許有限的生命時間,勇敢地與病魔掙扎,獻身報導愛滋病救治的研究,並呼籲社會之警覺與政府的支持,俾能幫助上百萬的病患,他們身患此病,一如宣告了死刑。

最後遺作 愛滋何去何從

紐約時報是以自由開明聞名於世,在每日新聞之呈現上,常能顯示出當天新聞之重要性。對愛滋新聞之報導,在同業間起領導作用,自從十二年前發現愛滋病症以來,時報科技記者,以及國內外及地方新聞一致配合,注意報導。在每日新聞中,更以巨大及顯著的篇幅從事報導,這是時報新聞政策的決定。

把史摩之的最後遺作,放在時報星期雜誌的整個封面來處理,顯示出編輯人對此一遺作內容分量上的評估。九月間,時報星期雜誌曾以一著名職業婦女,割除雙乳後所遺留疤痕赤裸裸的照片,作為整個封面,來報導「乳癌患者的境遇」,使全美震驚,讀者反應信件數千,影響可以想見。

這篇有力的遺作刊出後,受到舉國重視,柯林頓總統在參加十二月一日「世界愛滋日」紀念會演說中,特別提到史摩之的遺作。柯林頓的演說,實際上是以史摩之的遺作作為基礎。柯林頓說,史摩之在一九九二年總統大選期間,曾經訪問過他,談論愛滋問題,他認為史摩之是一位了不起的報人,對史摩之那種抽絲剝繭式的訪問,那高度思維精神,以及所提問題之精確,印象極為深刻。

絕境哀嚎 誰來救救我們

柯林頓總統說,讀過史摩之遺作的人,知道他是在說,愛滋病已在人們的良知上漸次地冷落。因為人們在不斷吃力地爭取情況下,已漸感洩氣無助。因此,史摩之在遺作中,對社會呼求地說:「我快要死了,為什麼沒有人來救救我們?」(I AM DYING,WHY DOESN’T SOMEONE HELP US?)柯林頓總統說,這是一個很動人的問題,也是對我們很大的一種挑釁。柯林頓說,我們每一個人,即使自己的親人或是好友患染著愛滋病情,有時候也會覺得煩膩了,而不想總是談到這個愛滋病的問題。

因此,柯林頓說,今天在世界愛滋病日,我們的目的,是在提醒自己,我們的態度和言行,必須重新振作起來,一日不休地為愛滋病患努力。柯林頓總統說,所有美國人都有可能傳染上這種不治之病,因此,我們大家都有一份責任。

柯林頓說,史摩之在遺作中,對他有所貶責,告訴他:「在這種病患獲得救治之前,你不能聽任不顧!」

時報星期雜誌的封面,擷取了史摩之遺作中的幾句話,他說:「我的病愈來愈重,時間無多,生命所餘有限。愛滋病一度是個熱門話題,可是,現在地球照轉,愛滋病患無人關心照管,他們衹有沮喪與無奈!」

生命盡頭 寫出憤怒心聲

由於愛滋病已從國內主要論題中消失,史摩之在他生命中最後的幾個月裡,掙扎著採訪,以尋求一個答案。

那是一九九三年的春季,史摩之開始為星期雜誌所作專文的採訪工作,那時候他的體力還好,在他資料收集中,所發現的沮喪與失望,使他放棄原本計畫中撰寫的一篇有關愛滋病危機現狀的理性報導,轉而決定以他個人的立場,寫出他憤怒的心聲。

史摩之自從說服時報高級主管,讓他採訪愛滋病問題的新聞專訪路線以來,心情痛苦矛盾,他是一位有過高度職業訓練一板一眼的編輯人,他要繼續作為一個忠於客觀新聞報導的報人,還是要作為一個拯救愛滋病患的鼓吹者?

星期雜誌的主編人在史摩之遺作專文引言裡,作如上的敘述。該引言繼續指出:史摩之經過內心情緒上的掙扎奮鬥,所產生的報導,充分表現出職業標準上的完整性,然而在報導陳述上,卻充滿著強而有力的情操,成為一篇出自肺腑嘔心瀝血的報導文學,讀來可使作者與讀者之間融為一體。

沒有奇蹟 我必死於愛滋

史摩之在遺作中開門見山的第一句話就說:「我已經知道我一定會因愛滋病而死。」

他是用第一人稱的方式來報導,他說:「我對於必死於愛滋病一點,多少有些猶豫。當我在一九九一年初被診斷有這種病以來,我知道我將不久人世,醫生認為我患有腦炎,通常四個月內便告不治,同時與愛滋有關,隨時會發作肺炎或是血阻塞。我在五個月當中,四次住進醫院。可是到一九九一年底,我的人生觀改變。我的健康因服用AZT而有好轉。我覺得我這麼好了,也許我會幸運地逃過死亡的一關!」

「可是,現在我知道,我還是逃不過的,人能打破幾次紀錄呢?我的T血球計數從沒有高過三十,這已是低到危險的程度。我已經比一般病患多活了十個月以上。奇蹟是有可能的,很有一陣子,我以為奇蹟是會出現,可是,我必須面對現實,奇蹟是不會發生的。美國每天有九十個人死於愛滋病;不久的將來,我也將是其中之一。這就好像我已經知道,我會被一個開超速車的人撞死一樣,惟一不知道的,是死於何日何地而已。」

「我本來是一個八人支援小組病患中惟一生存者,但是,一年半以後的今天,我也病危,病況一天加深一天,我有生之日已經有限了!」

喚起關懷 抱病尋求答案

接著,史摩之說,愛滋病過去曾是美國最熱門的話題,治療藥物似乎在望,不但新聞界密集採訪,愛滋也成為政治爭奪的戰場。可是,在發現這種病症十二年後的今天,愛滋病似乎成為一種正常的病症。愛滋病雖然到處皆是,並且已經是全美國年輕人致死的最多病症,但是對於美國權力中心所在的郊區白種人,卻很少發生威脅。

到目前為止,愛滋病無治,也沒有任何疫苗在望,一些在治療上有進展的希望,也告破滅。

史摩之感慨地說:「這個地球照轉,愛滋病患無人關心照管,他們祗有沮喪與無奈!」這使他興起「愛滋病何去何從」之感。

這是史摩之決心要尋求的答案,他抱著沈重的病體從事採訪,他訪問了布希總統任內任命的愛滋病研究中心主任傅樞醫生(DR. ANTHONY S. FAUCI)。傅樞以有限的經費在做他的工作,可是他被愛滋病行動派分子稱之為「謀殺者」,因為迄今這個研究中心,還沒有有效的治療藥物,但是也有人為他辯護,認為他是愛滋病患的真正友人。史摩之認為,不論對傅樞的評價如何,他至少是一位專心致志於這種病症研究的科學家,一個人的能力有限。

病患日增 解藥仍無著落

十二年來,迄今只有暫時性治療的藥物。根據史摩之的調查統計,大約有一百萬美國人染患此種病症,接近五十萬美國人在一九九四年底將病入膏肓。為數二十萬以上的美國人,已經因此病而死亡,一九九四年年底,死亡率將增至三十五萬以上。

世界衛生組織估計,全球染患愛滋病的成人,在一千三百萬以上,加上孩童一百萬強,數字可觀,並且預測二十世紀終了時,全球病患的數字,將達三千到四千萬人。

目前惟一治療的藥物有三種,即AZT、DDC及DDI,第四種藥物稱之為D4T可望於一九九四年春批准上市。

在所有藥物中,AZT似乎有助於病患生命之延長,至少史摩之認為,他有限生命之延長,全靠這種藥物,可是英法及愛爾蘭等國家的研究,認為這種藥物,並無實用。

史摩之報導中說,愛滋病症研究及治療方法及藥物,在美國及世界各國有很大的爭論,研究方法的取向,如果一步走錯,不僅花費不貲,時間上也是浪費。全美作科學研究的很多,但均苦於經費有限與不足。此外,最先以為有了經費,就一切可以順利進行研究,發現治療的有效藥物及方法,其實不然,科學研究有其限度,不僅需要時間也不能保證成功。科學研究中產生一種藥物,也許可以治療現有的病菌,可是病菌也在適應與轉變,及至藥物出產,已告無效。

後援不足 政府不夠重視

可是,正如史摩之所說,科學研究上的挫敗與困擾,對於身患重病的病人無助,愛滋病患所抱持的急切希望,科學研究醫療專家無從實現,這是病患最大的懊惱與沮喪。史摩之問傅樞醫生:「難道到公元兩千年,身患愛滋病的人,仍舊會無治地死去嗎?」傅樞醫生答稱:「我想是不會了吧!」

愛滋病在全美有很多支援的團體,一方面為病患服務,一方面是作政治的遊說工作。這種全國性最大的團體稱為GAY MEN’S HEALTH CRISIS(G.M.H.C.),共有三千五百個組織團體。可是,史摩之說,這並不是什麼組織緊密的團體,內部人事及意見上的爭鬥傾軋甚多、甚烈,問題很多。

另有激進的行動派組織,稱之為ACT UP在社會上從事戲劇性的抗議行動,曾引起很大的注意,使愛滋病問題,成為一九九二年美國總統選舉的一個主題。也因為這行動派的抗議力量,使藥物如AZT的售價下降,並使其他治療愛滋病的醫藥提前獲得批准。

人們提起愛滋病,便會想到同性戀,史摩之說,雖然同性戀者仍然佔有愛滋病患者的多數,約為百分之五十七;但是,這個數字,已比一九八九年百分之六十一降低了不少。同時,愛滋病的傳染,來自靜脈血管注射的數字,已從一九八九年的百分之二十一,而增加到現今的百分之二十三。

柯林頓在一九九二年競選中,大力支持愛滋病的主張,自從出任總統以來,對愛滋病研究經費,也比布希總統任內,增加百分之二十的要求,使整個研究預算增至一百三十億,但是愛滋病行動派分子對柯林頓政府仍表失望,他們認為最主要的,是柯林頓沒有起領導的作用,也沒有實現競選中的諾言,來任命一個所謂的「愛滋病統帥」(AIDS CZAR)。他們認為柯林頓應該找出一個在社會上有聲望有地位的人物,出任此一職位,有權匯集巨款,指揮研究,並排除官場繁文縟節,以大刀闊斧的方法,來尋求愛滋病的治療。可是,柯林頓於上任五個月後,在愛滋行動派之催促下,才任命了KRISTINE M. GIBBIE為全國愛滋政策聯絡主任,負責與各政府機構協調愛滋有關的政策。這個機構一共只有四個職員,加入在各政府機構中與愛滋有關的職員十餘人,每年辦公經費只有三百萬元,未獲應有重視,可以想見。

難逃死神 關鍵在於病菌

史摩之說,當他訪問愛滋病患時,總要問受訪者,他們是否預見將死於此症?他說,他之所以問這句話的主因,第一是在滿足新聞記者的好奇心,同時,他在尋求對他自己的一種希望。他說,他對於這個問題所得的答案,總是一樣:「是的,我們會死於愛滋病!」

史摩之又說,有一天他陪著他的男朋友去一家醫院的急診所輸血,當時他的男朋友已經病危,他不禁想到,不久他也將來到這裡。想到這點,他是否會感到憤怒?他說:「當然是的。」

他想起一九九二年八月,他為時報星期雜誌寫專文,而訪問當時的民主黨總統候選人柯林頓時,柯林頓談起愛滋病問題,是那麼動人心弦。他說,他看到柯林頓,真好像是看到了白馬王子,深覺得柯林頓很可能救他於死難。史摩之說:「我真是那麼幼稚,以為一個人真能有這麼大的影響。事實上,問題不在政府,而在於病菌。」

船已下沈 需要立即幫助

他說,在他與愛滋病研究工作以及與政府有關官員訪談中,深感他們似乎在談論不同星球上的問題。他說:「我需要的是現時立即的幫助,並非五年以後,然而在談論中,這種緊急性是不存在的。」史摩之說:「他們是有同情心與關切心,但是卻沒有緊急性。我所感到的,是孤獨,是被遺棄,也是被騙了!」

史摩之說,一九九二年二月,紐約醫院有三種試驗性的藥物,那是AZT,DDI和NEV-IRAPINE,他是被醫生選為試用此三種藥物的病人之一。他說,很多其他的愛滋病患者,在得知史摩之被選為試用此種藥物,甚感羨慕甚至妒忌,因為在四百多個申請病人中,只有不到二十個人被選取加入此種藥物的試用上。有些病人認為史摩之也許是運用他記者特殊身分,而被試用,他說,他並未求託,可是,如果他的醫生們使用了任何影響力,將他列入此一藥物的試驗,他自己並不知情,但是他承認,如果醫生們是這麼做了,他會非常感謝他們。他說:「船已經開始向下沉了,水已開始進入艙內,我當然急切地想登上救生艇,儘管這艘救生艇是漏水的!」

各界來函 有關懷有責難

史摩之說,自從一九九二年十二月,他在時報各種新聞版面報導寫作有關愛滋病的新聞以來,有一位佛州的女士來信,詳述她的兒子如何死於愛滋病的痛苦。她在信中說,她不知道為什麼要寫這封信,無非是想一訴內心的苦楚。她在信尾說著:「我想念我的兒子,他的名字也叫做傑夫,我寫這封信的目的,是在給予你一個母親的擁抱。」

史摩之說,他幾乎每天都能收到一封信或是一通電話,說是他們有救治愛滋病的藥方,其中很多都是開玩笑的。他說,有些來信非常挖苦,甚至於殘酷,好在這些還是佔到少數,可是,很明顯的,一些人對於愛滋病所得到政府與社會上的注意,感到深度的怨憤。

他引述了一個紐約市布魯克林市民寫給時報編者的信中說:「作為一個普通的美國人,我無法同情同性戀者或亂婚者,因滿足個人愉快而傳染上愛滋病,我也不會同情因注射毒物,而傳染上同樣病症的人。」

這封信並且指出,愛滋病之產生於世,令他非常傷心,但他祗能對那些因輸血上的必要,或是因從事醫護上與病菌皮膚之接觸,或者隨生產而有生以來所承受的人們,感到十分的同情。

信中繼續表示:「新聞界對愛滋新聞的報導,使他不感興趣,報紙要報導,我也不看,我相信上百萬的讀者們恐怕也不會看。讓這些為尋求血肉愉悅的病人,在醫院或是在家裡慢慢地死去吧,花費金錢愈少愈好。」

史摩之在遺文中最後一段說:「你說我要不要埋怨?是的,一點也不錯。我想,我也要像那些愛滋病行動派分子,在示威抗議中大聲呼叫,一吐怨氣與憤慨,我快要死了,為什麼沒有人來幫幫我們?」

他說:「實際上,我並沒有大聲呼叫,我叫不出來,我的惟一遺產,是我所寫的新聞報導,包括此文在內。我真正要叫出來的,是愛滋病究竟何去何從?」

卓越一生 令人追思無限

十二月六日應該是傑夫史摩之四十歲的生日,他的同事包括時報的發行人小沙茲伯格以及他惟一的親姊姊和接近他的朋友們一百多人,在傑夫生前最喜歡去的餐館CHANT-ERELLE紀念他的生日,追憶傑夫是怎樣的一位傑出的報人,特別是他最近兩年內在採訪報導愛滋病的卓越成就。

兩位傑出而又年輕的女同事,先後在時報對內刊物以及時報專欄地位,為文紀念傑夫,形容他是一位多麼值得尊敬的新聞奇才,他的新聞判斷、執著,對新聞職業的忠誠與狂熱,實為難得,令人懷念痛惜。

十二月七日,時報的同事又為史摩之舉行了一個追思會。像這樣接二連三的舉動,來追思一位同事,三十年來在紐約時報還是第一次看到,傑夫冥冥之中實在可以告慰了。

(一九九三年十二月十三日寄自紐澤西州。本文作者李子堅先生係紐約時報編輯部工作三十年之資深編輯)

附:李子堅先生來函

我花費不少時間寫這篇文字,寫完後,深感有它的價值。這不是一個對普通報人的追思與痛惜。史摩之之了不起,是他那無私的奉獻,他把他有限的生命,奉獻給有意義的寫作上。值得借鏡的,也是時報在新聞政策上的領導作為。

該文看到史摩之在寫作心情上的痛苦與矛盾;但他依然選擇了維持高度新聞職業的完整性。他的文章裡,有很多人性的反映,他也給痛恨愛滋病者一席地位,表示出他的怨憤。

我最欣賞的一句話,是他對柯林頓所抱希望的事後反應,他說他很幼稚,一個人能有多大的影響呢?事實上,他說:「問題不在政府,而在於病菌。」不悉以為然否?

〔轉載二六九期(八十三年一月三日至九日)新聞鏡周刊〕